Montreux Twice (18.01.2026)

Dans son ouvrage How I Take Photographs, Daido Moriyama présente quelques-unes de ses démarches. Une des premières présentée consiste pour lui à parcourir dans les deux sens une rue fréquentée. Pour lui, > «There is no better place to start than an ordinary shopping street – the kind you find in front of railway stations in any town or city in Japan.*»

Pas de rue commerçante ordinaire, puisque c'est dimanche, mais le bord de quai à Montreux, du côté de Territet, que nous avons parcouru dans les deux sens pour cette flânerie photographique inspirée par Daido Moriyama. Sans prétention.

Premier passage

La descente vers le bord du lac.

La descente vers le bord du lac.

Le départ du quai près de l'Auberge de jeunesse de Montreux

Le départ du quai près de l'Auberge de jeunesse de Montreux

Le port de Territet

Le port de Territet

Le Contre Temps, hors-saison et dans l'attente de la saison estivale

Le Contre Temps, hors-saison et dans l'attente de la saison estivale

Le pêcheur

Le pêcheur

L'appel du large ou la joie espérée du pêcheur

L'appel du large ou la joie espérée du pêcheur

Que serait Montreux sans ses palmiers et la promesse d'un doux séjour?

Que serait Montreux sans ses palmiers et la promesse d'un doux séjour?

Sur le chemin du retour ou le re-passage

Piscator lacustrus. Labubu des Espaces

Piscator lacustrus. Labubu des Espaces

Le texte suivant accompagnait cette réalisation de la commune de Montreux: > Personnages issus de l’univers fantastique de l’artiste Kasing Lung. L’expression de cette peluche est souvent décrite comme espiègle, malicieuse, ou même légèrement sauvage, ce qui lui donne une personnalité forte et attachante. Ces figurines se déclinent sous divers coloris et formes tout en possédant leur propre nom. Ces sculptures végétales ont été imaginées et réalisées par les jardinier.ère.s de la Commune de Montreux.

« Pour une cause pure avec une épée pure »

« Pour une cause pure avec une épée pure »

Si je suis passé de nombreuses fois sur ce quai, c'est la première fois que je suis attardé sur ce monument et que j'y ai prêté attention. Probablement que le côté hors-saison de cette promenade dominicale a mis plus particulièrement en évidence le monument. Le texte sur la face présentée de cet obélisque est le suivant :

A LA GLOIRE DE LA FINLANDE ET DE SON PEUPLE HÉROÏQUE A LA MÉMOIRE DU NOBLE CHEVALIER LE BARON CARL GUSTAF MANNERHEIM MARECHAL DE FINLANDE 1867–1951 CANDIDA PRO CAUSA ENSE CANDENDO

En recherchant sur internet à l'aide du texte du document, il est possible d'arriver sur une page de l'armée suisse présentant le monument. On y apprend que le monument a été réalisé en 1955. Le baron Carl Gustaf Mannerheim (1867 – 1951), maréchal de Finlande, est devenu le premier commandant en chef de la jeune armée finlandaise créée lors de l’accession du pays à l’indépendance après la Révolution russe de 1917. Le Dictionnaire historique de la Suisse nous apprend que, durant la “guerre d'hiver” (1939-1940), il organisa la résistance de son pays en 1940-1941 contre les unités soviétiques et devint ainsi le symbole de l'indépendance nationale. Sous son influence, la Finlande se rapprocha de l'Allemagne dès le milieu de l'année 1940 et entra en guerre à ses côtés contre l'Union soviétique (“guerre de continuation”, 1941-1944). Enfin, il devint président de la République jusqu’en 1946. À partir de 1943, il vint régulièrement faire des séjours de santé à Lugano, Lausanne et Montreux (sanatorium de Valmont où il rédigea ses mémoires). L'article de Wikipedia le concernant me permet de comprendre que la citation Pro causa candida Ense candido (« Pour une cause pure avec une épée pure ») figurant sur le monument de Territet est la devise des Mannerheim. En effet, Wikipedia m'indique que cette citation figure également sur son tombeau du cimetière militaire de Hietaniemi à [Helsinki].(https://fr.wikipedia.org/wiki/Helsinki).

Voilà pour le côté week-end studieux de cette flânerie. Sur place, nous arrivons presque au terme de ce parcours.

Un dernier coup d’œil sur les quais.

Un dernier coup d’œil sur les quais.

Avant d'entreprendre la remontée…

J'espère que cette promenade vous aura plu et vous incitera tant à utiliser votre appareil photo dans vos pérégrinations qu'à entreprendre ce type de ballade.

Tags : #aucafé #Histoire #Roadbook #suisse🇨🇭 #montreux #photographie #twice #sonya6000 #sigma1850f28

Vous pouvez ajouter un commentaire et consulter les commentaires déjà publiés en cliquant sur Discuss...

Pour retrouver l'ensemble de mes billets de blogs : [https://lyonelkaufmann.ch]

Lyonel Kaufmann 2023-2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Catégories du Blog: #AuCafé #Histoire #Roadbook #lecture #musique #photographie

« Soldats inconnus. Frères d’armes » est sorti en 2024. UBISOFT

« Soldats inconnus. Frères d’armes » est sorti en 2024. UBISOFT

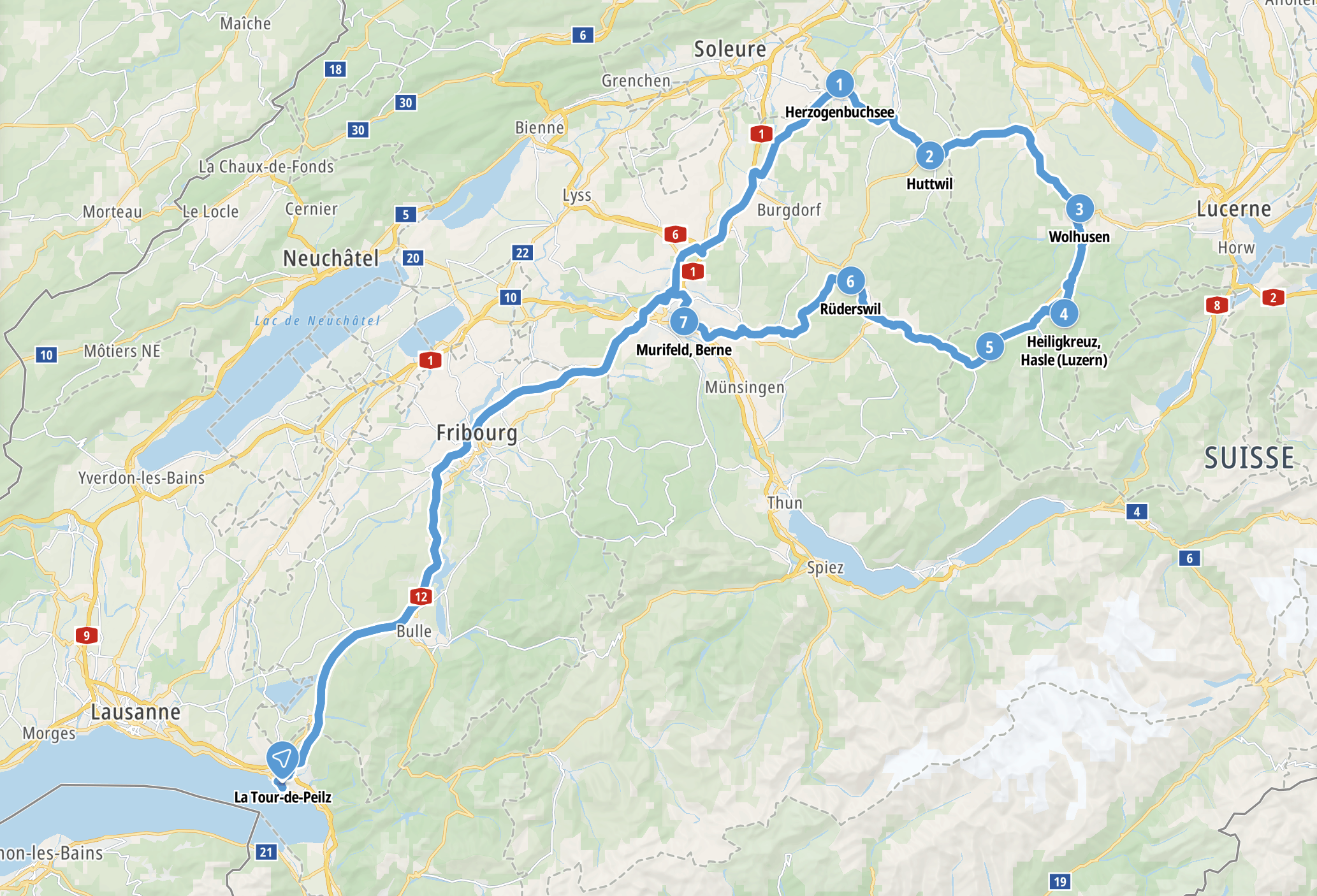

Carte de la Guerre des paysans (1653). Source : Blog du Musée national suisse.

Carte de la Guerre des paysans (1653). Source : Blog du Musée national suisse.